|

|

|

|

|

|

Creation date: May 17, 2025 1:16am Last modified date: May 17, 2025 1:25am Last visit date: Feb 22, 2026 6:29am

1 / 20 posts

May 17, 2025 ( 1 post ) 5/17/2025

1:16am

Saatyaki S/o Seshendra Sharma (seshendra)

शेषेन्द्र शर्मा जीवन की कहानी 1927 - 2007 --------- सहस्राब्दी के दूरदर्शी कवि एक भारतीय कवि पैगंबर शेषेन्द्र शर्मा 20 अक्टूबर, 1927 - 30 मई, 2007 https://www.facebook.com/GunturuSeshendraSharma/

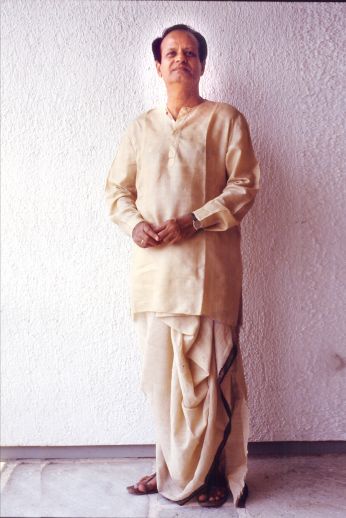

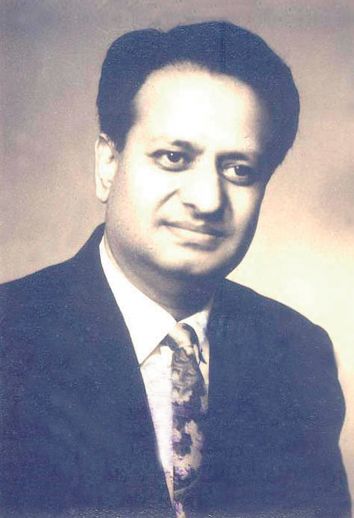

नदियाँ और कवि एक देश की नदियाँ कविताओं की तरह बहती हैं जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए और इंसानों के लिए- नदियाँ जो सपने देखती हैं वे खेतों में फल देती हैं कवि जो सपने देखते हैं वे लोगों में फल देते हैं- * * * * * * मेरे विचार की धूप शब्द पर पड़ी - शेषेन्द्र शर्मा "हम उस सदी के बच्चे हैं जिसने क्रांतियों को देखा है, पृथ्वी पर लोगों के बड़े समूह को जागृत किया है , गुलामी और उपनिवेशवाद से मुक्ति पाई है, क्रूर ताकतों के हाथों से समानता छीनी है और मानव जाति के बीच भाईचारे की कड़ियाँ बनाई हैं। -शेषेन्द्र शर्मा (उनकी "कवि की नोटबुक "द आर्क ऑफ ब्लड" की प्रस्तावना से ) * * * * * * बी.ए : आंध्र क्रिश्चियन कॉलेज: गुंटूर: एपी: भारत बी.एल : मद्रास विश्वविद्यालय: मद्रास उप नगर आयुक्त (37 वर्ष) नगरपालिका प्रशासन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार माता-पिता : जी. सुब्रमण्यम (पिता), अम्मायम्मा (मां) वनमाली, सात्यकि (पुत्र) शेषेंद्र शर्मा आधुनिक एशिया के सबसे उत्कृष्ट दिमागों में से एक हैं। वे आज के तेलुगु कवियों में सबसे आगे हैं जिन्होंने कविता को मानव इतिहास के विशाल चरणों में बदल दिया है और साहित्य को 20वीं सदी के रोमांच और विजय से अलंकृत किया है। एक क्रांतिकारी कवि जिसने पैदल यात्री और पांडित्यपूर्ण कविता को समान रूप से नकार दिया, एक शानदार आलोचक और संस्कृत के विद्वान, इस बहुमुखी कवि ने अपनी स्थानीय भाषा में आधुनिकता की एक नई दृष्टि डाली। ऐसे दिमाग तेलुगु को बौद्धिकता के विश्व मानचित्र पर रखते हैं। पॉल वैलेरी, गागुइन और डैग हैमरशॉल्ड जैसे नामों से परिचित पाठकों को बौद्धिकों के उस वंश में भारत के लेखक शेषेंद्र शर्मा का नाम जोड़ना होगा। * * * शेषेंद्र शर्मा जिन्हें शेषेंद्र के नाम से जाना जाता है, आधुनिक भारतीय कविता के महापुरुष हैं। संस्कृत, अंग्रेजी और तेलुगु भाषाओं पर उनकी विद्वता और पकड़ ने उन्हें 20वीं सदी के विश्व साहित्य में तुलनात्मक साहित्य के एक महान व्यक्तित्व के रूप में उभरने में मदद की है । टी.एस. इलियट, आर्चबाल्ड मैकलिश और शेषेंद्र शर्मा विश्व कविता और काव्यशास्त्र की त्रिमूर्ति हैं। जिस कला शैली को वे अभिव्यक्त करने के लिए चुनते हैं, उसके प्रति समर्पण की उनकी भावना और जिस विषय को वे तलाशते हैं, उसकी गहराई तक पहुँचने का दृढ़ संकल्प उन्हें विश्व कवियों/विश्व बुद्धिजीवियों की आकाशगंगा में स्थान दिलाता है।

शेषेन्द्र शर्मा की रचनाएँ कॉपीराइट © सात्यकि पुत्र शेषेन्द्र शर्मा संपर्क : saatyaki@gmail.com+919441070985+91770296440 2 ------------------------

शेषेन्द्र शर्मा : विद्वान-कवि विद्वान कवि शेषेंद्र शर्मा का जन्म (20 अक्टूबर, 1927) भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के नेल्लोर जिले में एक पुजारी परिवार में हुआ था। शेषेंद्र के पिता और दादा संस्कृत साहित्य, वेदों और शास्त्रों के अच्छे जानकार थे। इस प्रकार बचपन से ही घर पर ही शेषेंद्र को संस्कृत सीखने और प्रशिक्षण का अवसर मिला। इसे आगे थोटापल्लीगुदुर के गांव के स्कूल ने पोषित किया, जहाँ उन्होंने अपने बचपन का सबसे अच्छा हिस्सा बिताया। शेषेन्द्र के पिता एक संपन्न व्यक्ति थे, गांव के मुंसिफ (ग्राम अधिकारी), जिनके पास दस एकड़ से अधिक कृषि योग्य जमीन और अपना घर था। अपने बेटे को एक बड़े व्यक्ति के रूप में विकसित होते देखने की पिता की इच्छा ने शेषेन्द्र के जीवन में एक नया मोड़ ला दिया। शेषेन्द्र के पिता ने उन्हें गुंटूर के आंध्र क्रिश्चियन कॉलेज में बीए स्नातक पाठ्यक्रम के लिए भर्ती कराया। संयोग से, शेषेन्द्र के परिवार का सर नाम और इस शहर का नाम एक ही है। यह नवोदित कवि की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। शेषेन्द्र को पश्चिमी दुनिया, विशेषकर पश्चिमी साहित्य का महत्वपूर्ण संपर्क मिला। एक दूरदर्शी कवि के रूप में उनकी क्षमता का अंकुरण इसी अल्मा मेटर में हुआ। उनकी कविता की यात्रा मैथ्यू अर्नोल्ड की लंबी कविता " सोहराब और रुस्तम " के अनुवाद से शुरू हुई , जिसे शेषेन्द्र ने निपुणता के साथ मीटरिक कविता में तेलुगु में अनुवाद किया उनकी रचना माई कंट्री – माई पीपल : मॉडर्न इंडियन एपिक को विद्वान आलोचकों ने आधुनिक कविता में मील का पत्थर माना है और इसे टीएस इलियट की वेस्ट लैंड के बराबर दर्जा दिया है । इस लंबी कविता को 2004 में नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। उनकी बाद की रचनाएँ गोरिल्ला, टर्न्ड इनटू वॉटर एंड फ्लेड अवे, ओशन इज माई नेम – लंबी कविताओं की विद्वानों द्वारा समीक्षा की गई। फिल्मों में अभिनय करने की इच्छा शेषेंद्र को मद्रास ले गई, जो आज तमिलनाडु का चेन्नई है। मद्रास में उन्होंने औपचारिक रूप से मद्रास लॉ कॉलेज में बीएल कोर्स में दाखिला लिया। और तेलुगु सिनेमा सर्किल में संपर्क विकसित कर रहे थे और एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में काम कर रहे थे। वे उस समय के लोकप्रिय साप्ताहिक जनवाणी के लिए तेलुगु में लेखों का अनुवाद करते थे, जिसके संपादक तेलुगु साहित्य के एक महान व्यक्तित्व तापी धर्म राव थे। उनके व्यक्तित्व की पत्रकारिता का यह पहलू 90 के दशक में अपने पूरे चरम पर पहुंच गया। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उन्होंने तेलुगु के साथ-साथ अंग्रेजी में भी कई लेख लिखे, जिसमें पश्चिम की भयावह साजिशों और कम्युनिस्ट शासन को गिराने की खलनायकी की निंदा की गई। उन्होंने साम्यवाद के लिए गीत गाए और आक्रामक लहजे और शैली में व्यक्त किया कि साम्यवाद कभी नहीं मरेगा। यह दुनिया के उत्पीड़ित लोगों के जीन में हमेशा के लिए बना रहेगा। शायद शेषेंद्र उस समय के दौरान साम्राज्यवाद विरोधी निबंध लिखने वाले भारतीय उपमहाद्वीप के एकमात्र कवि हैं। उन्होंने अपना लॉ कोर्स पूरा किया लेकिन फिल्मों में अभिनय करने की उनकी इच्छा अधूरी रह गई। शेषेंद्र के सहपाठी, गुंटूर के ए.सी.कॉलेज में उनके सहपाठी, एन.टी. रामा राव और कोंगरा जग्गैया, तेलुगू सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता बन गए। एन.टी.आर. एक सदाबहार सुपर हीरो बन गए। शेषेंद्र के पिता और मामा उन्हें जबरन मद्रास से वापस ले आए और स्थानीय सांसद के नाते उन्हें सरकारी सेवा में उप पंचायत अधिकारी के पद पर नियुक्त कर दिया। समय के साथ, प्रतिनियुक्ति पर, वे नगर प्रशासन विभाग में शामिल हो गए और आंध्र प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों और कस्बों में नगर आयुक्त के रूप में काम किया। इसके परिणामस्वरूप उन्हें अपने समय के सामाजिक जीवन की स्थितियों से व्यापक रूप से परिचित होने का मौका मिला। उन्होंने आम आदमी के जीवन और उसके कष्टों से व्यक्तिगत रूप से परिचित होने का मौका पाया। इससे उनके जीवन और साहित्य के बारे में दृष्टिकोण बहुत समृद्ध हुआ। शेषेन्द्र के साथ कविता और काव्यशास्त्र स्याम देश के जुड़वां भाई हैं। उन्होंने शास्त्रीय और समकालीन कविता दोनों पर साहित्यिक आलोचना के कार्य किए। साहित्य कौमुदी (तेलुगु) और उनकी द्विभाषी पुस्तक "द आर्क ऑफ ब्लड: माई नोट बुक" इस बात को स्पष्ट करती है। वाल्मीकि की रामायण पर उनका शोध कार्य, षोडसी: रामायण का रहस्य, सदियों पुरानी मान्यताओं की बुनियाद पर ही सवाल उठाता है। वाल्मीकि और वेदों के मूल ग्रंथों का हवाला देते हुए वैज्ञानिक शोध के आधार पर शेषेन्द्र बताते हैं कि रामायण सिर्फ राम की कहानी नहीं है, जो मंत्रमुग्ध कर देने वाले काव्य में कही गई है, बल्कि ऋषि ने अपने युग के लोगों के बीच कुंडलिनी योग का प्रचार करने के लिए महाकाव्य लिखा था। उनका यह अवलोकन कि वाल्मीकि के युग के दौरान विष्णु और पुनर्जन्म की अवधारणाएँ अस्तित्वहीन थीं, सदियों पुरानी मान्यताओं के खिलाफ विद्रोह का गठन करती हैं। सीता रामायण की केंद्रीय पात्र यह सीधे मंदिर प्रणाली की नींव पर प्रहार करता है। उनका कविसेना घोषणापत्र आधुनिक काव्यशास्त्र पर एक उल्लेखनीय कृति है । इस कृति में, उन्होंने सदियों और देशों में फैली कविता की परिभाषाएँ संकलित की हैं और शानदार टिप्पणियाँ लिखी हैं। आधुनिक कविता का यह घोषणापत्र विश्व कविता का एक प्रकार का विकिपीडिया पृष्ठ है। शेषेंद्र अंत में निष्कर्ष निकालते हैं कि कविता भावनाओं और भावनाओं को कुशलता से असामान्य शब्दावली में ढाला जाता है, और कविता जीवन जीने का एक तरीका है। विद्वान, आलोचक और शिक्षाविदों का यह दृढ़ मत है कि टी.एस. इलियट, आर्चीबाल्ड मैकलिश और शेषेन्द्र शर्मा विश्व कविता और काव्यशास्त्र की त्रिमूर्ति हैं। लेकिन 20वीं सदी का यह विद्वान कवि अपने समय का एक गुमनाम और अप्रसिद्ध प्रतिभाशाली व्यक्ति है। भारत के प्रधान मंत्री ने साहित्य अकादमी (भारत) स्वर्ण जयंती समारोह में शेषेन्द्र को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन्हें 2005 में उगादि, तेलुगु नव वर्ष दिवस की पूर्व संध्या पर हंसा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया । अपनी एक कविता में वे कहते हैं, तारों की खुशबू मुझे बुला रही है। शेषेन्द्र 30 मई 2007 को इस दुनिया को छोड़कर आकाशगंगाओं की खुशबू में विलीन हो गए। * * * * * *

गुंटूर शेषेन्द्र शर्मा: एक असाधारण कवि-विद्वान साहित्य में एक विडंबना यह है कि वे कवि से अधिक आलोचक के रूप में जाने गए हैदराबाद: तेलुगु साहित्य के अग्रणी कवियों और आलोचकों में से एक गुंटूर शेषेंद्र शर्मा के निधन से विद्वत्तापूर्ण उत्कृष्टता और काव्यात्मक भव्यता का एक युग समाप्त हो गया है। पश्चिमी साहित्य और भारतीय 'अलंकारशास्त्र' पर उनकी महारत ने उनकी रचनाओं को एक अद्भुत कल्पना प्रदान की, जो आधुनिक भारतीय रचनाओं में अद्वितीय है। साहित्य में एक विडंबना यह है कि उन्हें कवि से ज़्यादा आलोचक के रूप में जाना जाता है। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें उनकी कृति 'कालरेखा' के लिए दिया गया था, न कि उनकी काव्यात्मक उत्कृष्टता के लिए। उनके अंदर की प्रतिभा ने उन्हें 'षोडशी' में रामायण पर अपने ग्रंथ में 'कुंडलिनी योग' की खोज करने के लिए प्रेरित किया। उनकी बौद्धिक खोज ने उन्हें 'ललिता सहस्रनामावली', 'सौंदर्य लहरी' और 'स्वर्णहंस' में 'काम कला विलासम' की पृष्ठभूमि में 'नैषध काव्य' की खोज करने के लिए प्रेरित किया, शेषेंद्र ने पूरे ब्रह्मांड को छवियों और संकेतों के भंडार के रूप में देखा, जिसमें कल्पना को मूल्य-संवर्धन करना था। फ्रांसीसी साहित्य में प्रतीकवाद के पैगम्बर माने जाने वाले स्टीफन मैलार्म की तरह, शेषेंद्र शर्मा भी मानते थे कि कविता के साथ-साथ कला ही ब्रह्मांड में जीवित रहेगी। उनका मानना था कि मनुष्य का मुख्य व्यवसाय कलाकार और कवि होना है। उनके 'कविसेना घोषणापत्र' ने आधुनिक आलोचना को एक नई दिशा दी और इसे काव्यशास्त्र में एक ऐतिहासिक कृति बना दिया। तेलुगु लोग उनसे 'दूरी' बनाए रखने में अपनी बौद्धिक दरिद्रता पर पछताएंगे। शेषेंद्र हमें और भी कुछ दे सकते थे, लेकिन हम इसके लायक नहीं थे! उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार न दिया जाना इस बात को साबित करता है

द हिन्दू भारत का राष्ट्रीय समाचार पत्र शुक्रवार, जून 01, 2007

* * * * * * क्षमा करें पिताजी! मैं उन्हें उस कामुक और पिशाच के चंगुल से नहीं छुड़ा सकी। एक-दो अपवाद हो सकते हैं, लेकिन एक औसत भारतीय महिला अपनी आत्मा की गहराई से चाहती है कि उसका पति दीर्घायु हो और वह उससे पहले गुजर जाए। वह इस उद्देश्य के लिए शुभ दिनों में प्रार्थना और व्रत करती है। उसने अपने पति से तीन साल बड़ी होने के बावजूद योजनाबद्ध तरीके से मेरे पिता को मार डाला और मैं मूक और असहाय गवाह रही। नवंबर 1997 में उन्हें पहला दिल का दौरा पड़ा। हृदय रोग विशेषज्ञों ने एंजियोग्राम किया और ओपन हार्ट सर्जरी की सलाह दी। क्योंकि वाहिकाओं में ब्लॉक थे और एक वाल्व क्षतिग्रस्त था। लेकिन उसने सफलतापूर्वक इसे विफल कर दिया और मेरी जानकारी या किसी को बताए बिना मेडिसिटी (हैदराबाद: एपी; भारत) में एंजियोप्लास्टी करवा ली। उसकी योजना उसे मार डालना और दीर्घायु होना, और उसकी पुस्तकों के माध्यम से खुद को उसकी पत्नी के रूप में स्थापित करना था। वह उसके ब्लैकमेल के आगे झुक रहा था। मेरा प्रबल अनुमान यह है कि वह उसे धमकी दे रही थी कि यदि वह उससे अलग हो गया तो उसे सामाजिक रूप से अपमानित और अपमानित किया जाएगा।

1997-2007 के बीच, वह उसके शरीर के साथ फुटबॉल खेलती थी। वह शरीर में सूजन और दिल के दर्द के कारण हर बार अस्पताल में भर्ती होता था। क्षतिग्रस्त वाल्व के कारण पंपिंग बाधित हो गई थी और सिस्टम में पानी जमा हो जाता था। हर बार मैं उसे अस्पताल में भर्ती करने के लिए मजबूर करता था। वह कुछ दिनों के लिए ICCU में रहता था और मामूली रूप से ठीक हो जाता था। अस्पताल में हर बार जाने के बाद वह धीरे-धीरे कमज़ोर होता जा रहा था। उसे व्हील चेयर पर रखा गया था। वह लगभग घर में नज़रबंद था। उसे दोस्तों और परिवार के सदस्यों से बात करने की अनुमति नहीं थी। आगंतुकों को दूर रखा गया था। वह अपने शरीर में जमा पानी को बाहर निकालने के लिए लैसिक्स (टेबलेट: एक मूत्रवर्धक है जिसका उपयोग हृदय की विफलता, सिरोसिस, क्रोनिक किडनी की विफलता और नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कारण होने वाले द्रव संचय के इलाज के लिए किया जाता है।) ले रहा था। यह मेरे लिए एक दर्दनाक दुविधा पैदा करता है कि क्या उसके स्वास्थ्य के मामलों में मेरा हस्तक्षेप उचित था। उसका बेटा होने के नाते उसकी रक्षा करना मेरा नैतिक कर्तव्य था। लेकिन मुझे कभी-कभी लगता है कि यदि मैं हस्तक्षेप न करता तो वह उसे बहुत पहले ही मौत के घाट उतार चुकी होती और इस प्रकार वह शारीरिक और मानसिक यातना से बहुत पहले ही बच जाता।

मार्च के आखिर में उसने दवा बंद कर दी। अचानक से उसके पेट में सूजन आ गई और यह स्थिति आखिरी दिन यानी 30 मई 2007 तक बनी रही। मैं जब भी उसके पास जाता तो उस चुड़ैल से कहता कि उसे अस्पताल ले जाओ। लेकिन दो-चार बार के बाद मुझे यकीन हो गया कि इस बार उसने उसे मारने का मन बना लिया है। मैंने एक कमीने से जो मेरा दोस्त होने का नाटक कर रहा था, जो संयोग से इस इलाके का एक कानूनी जानकार है, उससे अनुरोध किया कि वह अपने किसी डॉक्टर दोस्त को वहां भेजकर उसके स्वास्थ्य का सही हाल पता करे। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

मैं उसे लगातार कहता रहा कि वह उस जगह से बाहर निकल जाए और एक सामान्य और स्वस्थ जीवन जिए। उसकी ब्लैकमेलिंग ने उसे हावी कर दिया और मैं उसे स्वस्थ करने और सभ्य समाज में वापस लाने के अपने प्रयासों में हार गया। हे भगवान मुझे माफ़ करें कि मैं उसकी चालों को मात नहीं दे पाया। मुझे माफ़ करें पिताजी।

* * *

शेषेन्द्र शर्मा के कानूनी उत्तराधिकारी कौन हैं? अस्वीकरण साहित्य जगत को ज्ञात है कि मेरे पिता गुंटूरू शेषेन्द्र शर्मा, प्रख्यात कवि, साहित्यकार और विद्वान-आलोचक का देहांत 30 मई 2007 को हुआ था। उनके जाने के बाद से ही उनके माता-पिता, परिवार के सदस्यों और अन्य व्यक्तिगत विवरणों का समाचारों और उनके बारे में लिखे गए लेखों में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, धनबल का उपयोग करके एक संदिग्ध महिला को उनकी पत्नी के रूप में प्रचारित करके झूठ फैलाया जा रहा है। इससे उनके पुत्र के रूप में मुझे बहुत मानसिक पीड़ा हो रही है। इसीलिए, इस लेख के माध्यम से मैं इस देश के साहित्यिक क्षेत्र और सभ्य समाज के समक्ष कुछ मौलिक सत्यों को उजागर कर रहा हूँ। मैं आपकी अंतरात्मा से अपील करता हूँ कि सत्य, न्याय और हमारी मिली-जुली संस्कृति के मूल्यों को बनाए रखें।

शेषेंद्र शर्मा के परिवार के सदस्य हैं: माता-पिता : सुब्रह्मण्यम शर्मा, अम्मायम्मा- पत्नी : जानकी शर्मा बेटियां : वसुंधरा , रेवती, बेटे : वनमाली , सात्यकि। ये दोनों ही सामाजिक और नैतिक रूप से भी शेषेंद्र शर्मा के कानूनी उत्तराधिकारी हैं.

नुक्कड़ नाटक और सर्कस: 1972 में, सभ्य समाज से दूर, माता-पिता और प्रियजनों की जानकारी के बिना, कर्नाटक के हैलेबीड नामक एक दूरदराज के गांव में एक सर्कस, नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया था। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि इस नुक्कड़ नाटक के बाद भी मेरे पिता ने मेरी मां श्रीमती जी. जानकी को कानूनी तौर पर तलाक नहीं दिया। ऐसा असभ्य कृत्य करने का उनका कभी भी हल्का सा भी इरादा नहीं था। इसके विपरीत, उन्होंने समय-समय पर सभी महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों में मेरी मां को अपना कानूनी उत्तराधिकारी नामित किया। आंध्र प्रदेश सरकार के साथ नगर आयुक्त के रूप में अपने लंबे करियर के दौरान, वे 3 बार सेवानिवृत्त हुए। उनकी पहली सेवानिवृत्ति 1975 में श्रीमती गांधी के आपातकाल के दौरान उनके सत्ता-विरोधी लेखन के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति के रूप में हुई। उनकी दूसरी सेवानिवृत्ति 1983 में हुई जब तत्कालीन नए मुख्यमंत्री एनटी रामाराव की सरकार ने सेवा की आयु 58 से घटाकर 55 वर्ष कर दी इन सभी अवसरों पर, सभी सरकारी दस्तावेजों में, मेरे पिता शेषेन्द्र शर्मा ने मेरी माँ श्रीमती जानकी को अपना कानूनी उत्तराधिकारी नामित किया। यही कारण है कि आत्म-विरोधाभासी 'दूसरी शादी' समाज से दूर एक सर्कस है और कानून इस तरह के नुक्कड़ नाटकों को विवाह के रूप में मान्यता नहीं देता है। साहित्य में लक्ष्मी पार्वती अभिनेता से राजनेता बने एन.टी. रामा राव ने 1994 में सुश्री लक्ष्मी पार्वती से विवाह किया और उसके बाद जनवरी 1995 में वे दूसरी बार सत्ता में आए। वे एक अतिरिक्त संवैधानिक शक्ति के रूप में कार्य करती थीं और सरकार और पार्टी के मामलों को चलाती थीं। उन्होंने अपने साथियों का एक समूह बनाया और पार्टी पर हावी होना शुरू कर दिया। एन.टी.आर. को उनके अपने दामाद द्वारा सत्ता से हटा दिए जाने के बाद, उनमें से अधिकांश ने उनसे नाता तोड़ लिया। और बचे हुए दलालों ने उन्हें उस दिन हमेशा के लिए छोड़ दिया जिस दिन एन.टी.आर. ने अंतिम सांस ली। सुश्री इंदिरा धनराजगीर 3 दशकों से अधिक समय से तेलुगु साहित्य में यही भूमिका निभा रही हैं। साहित्य की आड़ में उन्होंने साहित्येतर और धनलोलुप तत्वों के साथ लुम्पेन का अपना समूह बनाया - तंगिराला सुब्बा राव, वेलिचला कोंडाला राव (संपादक: जयंती) चीकोलू सुंदरय्या (ए.जी. कार्यालय, हैदराबाद इत्यादि)।

इन दोनों घटनाओं में कुछ असमानताएँ हैं। एनटीआर के निधन के बाद एल.पी. के साथियों का समूह हमेशा के लिए गायब हो गया। जबकि इंदिरा धनराजगीर के मामले में समय बीतने के साथ नए लोग मैदान में उतर रहे हैं। अपने दिवंगत पिता की संपत्ति को बर्बाद करते हुए वे नए दलालों को शामिल कर रही हैं। चूंकि एनटीआर की पत्नी बसव तारकम का 1984 में निधन हो गया था और चूंकि वे बूढ़े और बीमार थे, इसलिए एल.पी. के साथ एनटीआर का विवाह नैतिक आधार पर है और पूरी तरह से कानूनी है। जबकि आईडी का न तो नैतिक है और न ही कानूनी। इसलिए यह एक नुक्कड़ नाटक है। यही कारण है कि मेरे पिता की मृत्यु के बाद वे बड़े पैमाने पर पैसा खर्च कर रही हैं और झूठे प्रचार और दुष्प्रचार में लिप्त हैं। कृष्णा मूर्ति, सदाशिव शर्मा (तत्कालीन संपादक, आंध्र प्रभा: तेलुगु दैनिक, वर्तमान में हिंदी मिलाप के साथ) चंद्रशेखर राव (तेलुगु व्याख्याता: मेथोडिस्ट डिग्री कॉलेज) आदि मेरे पिता की पत्नी के रूप में पहचान को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रकार के जघन्य कृत्यों में लिप्त हैं।

मेरे पिताजी का देहांत 30 मई 2007 को हुआ। जब हमारा परिवार शोक में था और मैं अपनी माँ की इच्छा के अनुसार 11 दिन का अनुष्ठान कर रहा था, तब ऊपर वर्णित सदाशिव शर्मा 4 जून को नगर निगम कार्यालय गया, हंगामा किया, उपद्रव मचाया और उन्हें बताया कि वह प्रधानमंत्री कार्यालय से है, बीच में कुछ 'वरिष्ठ अधिकारियों' ने संबंधित अधिकारियों को फ़ोन करके मेरे पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र ज़बरदस्ती जारी करवा लिया। जब पूरा परिवार परिवार के मुखिया की मृत्यु पर शोक मना रहा था, तब एक अजनबी और एक लुटेरा एसएस - उसने मेरे पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र नगर निगम अधिकारियों से ज़बरदस्ती क्यों लिया? उसने इसे किसके लिए लिया? तीन दशकों में एक ही व्यक्ति के तीन नाम यह शायद पहली बार है कि किसी महिला का नाम एक साथ तीन फॉर्मों में दिखाई दे रहा है। संभवतः 1970 में मेरे पिता के कविता संग्रह "पक्षुलु" में उनका नाम राजकुमारी इंदिरा देवी धनराजगीर के रूप में दिखाई दिया। 2006 में उन्होंने कामोत्सव (चंद्रशेखर राव नामक एक मूर्ख द्वारा पुनर्लेखित) का नकली संस्करण प्रकाशित किया। इस पुस्तक में उनका नाम रिद के रूप में दिखाई देता है 1970 से पहले मकदूम मोहिउद्दीन (प्रसिद्ध उर्दू कवि) की कविता संग्रह 'बिसठ-ए-रक्स' में, उर्दू के साथ-साथ हिंदी में, दो कविताओं के अंत में उनका नाम कुमारी इंदिरा धनराजगीर के रूप में दिखाई देता है। 15 जून 2007 को एपी राज्य सांस्कृतिक मामलों के विभाग और तेलुगु विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से मेरे पिता की स्मृति बैठक आयोजित की। आईडी ने अंग्रेजी और तेलुगु दैनिकों में अपने स्वयं के वाणिज्यिक विज्ञापन जारी करके इस बैठक को हाईजैक कर लिया राजकुमारी देवी आदि के रूप में प्रकट हुईं। उनका नाम अलग-अलग अवसरों पर अलग-अलग रूपों में क्यों दिखाई देता है? क्या आईडी इसका कारण बताएगी? क्या सदाशिव शर्मा स्पष्ट करेंगे कि मेरे पिता की मृत्यु के चार दिन बाद उनका मृत्यु प्रमाण पत्र किसने जबरन ले लिया? या फिर बी. कृष्ण मूर्ति स्पष्ट करेंगे?

अगर आईडी में प्रेम या रिश्ते या विवाह जैसी संस्था के प्रति ज़रा भी सम्मान या आस्था होती, तो 'हेलेबीड सर्कस' के तुरंत बाद वह मेरे पिता के परिवार के सरनेम का इस्तेमाल करतीं और उनका नाम गुंटूरू इंदिरा होता। चूंकि वह हर समय और हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य के प्रति सचेत रहती थीं, इसलिए उन्होंने अपना नाम बदलने जैसा जल्दबाजी और बिना सोचे-समझे कदम नहीं उठाया।

असली रहस्य कहाँ है? उसका जीवन पूरी तरह से अवैध, असामाजिक और अनैतिक है। आईडी के पिता ने 1945 में निजाम महाराजा किशनप्रसाद के तत्कालीन प्रधानमंत्री के भतीजे श्रीकिशन सेठ के साथ उसका विवाह करवाया था। विवाह के दिन ही आईडी ने श्रीकिशन सेठ को पीटा और भाग गई। वह यहीं नहीं रुकी। उसने उसके दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों के बीच यह प्रचार किया कि वह एक अच्छा आदमी नहीं है और वैवाहिक जीवन के लिए अयोग्य है। उसने उसके खिलाफ तलाक का मुकदमा दायर किया और 1969/70 तक उसे खींचता रहा। उसके पति के जीवन का बड़ा हिस्सा तब तक पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उसके माता-पिता आईडी के पिता के पास जाते और उनसे अपनी बेटी को समझाने की विनती करते कि वह या तो उनके बेटे के साथ रहे या फिर कानूनी तौर पर विवाह को तोड़ दे ताकि वे अपने बेटे से दूसरी शादी कर सकें। लेकिन आईडी ने उनकी एक न सुनी। राजा धनराजगीर ने उसकी गंदी हरकतों से तंग आकर अपनी वसीयत में एक अनिवार्य शर्त रखी कि अगर वह शादीशुदा होगी तो ही उसे अपनी संपत्ति में हिस्सा मिलेगा।

यही कारण है कि विवाह संस्था के प्रति न तो कोई सम्मान है, न ही वैवाहिक जीवन के प्रति कोई सम्मान या चाहत, लेकिन प्रेम और प्रेम कविता की आड़ में विवाह संस्था पर ऐसा अमिट दाग लगाया है जो दुनिया के साहित्यिक इतिहास में अभूतपूर्व है। मेरे पिता की मृत्यु के बाद वह अपने दलालों के साथ मिलकर और भी अधिक कठोर मिथ्या प्रचार में लगी हुई है।

कामोत्सव : आईडी की आत्मा की कहानी:इस उपन्यास कामोत्सव के साथ ही पिताजी का साहित्यिक जीवन हमेशा के लिए समाप्त हो गया। जीवन के अंतिम चरण में उन्होंने कोई उल्लेखनीय साहित्यिक रचना नहीं की। उन दिनों उन्होंने मुझसे उस उपन्यास के बारे में राय मांगी। मैंने उनसे साफ कहा कि इसमें उपन्यास का स्वरूप और विषय-वस्तु नहीं है- इसमें कथा-क्रम, कथानक, क्रम, पात्र और अंततः वह संदेश नहीं है जो हर उपन्यास देता है। इसलिए यह एक कचरा है। कई लोगों ने अदालत जाकर एक साप्ताहिक में इसका प्रकाशन रुकवा दिया। आइडी ने इस कचरे को चंद्रशेखर राव से पूरी तरह से लिखवाकर छपवाया। तेलुगु साहित्य के इतिहास में आज तक इस तरह की जघन्य घटना कभी नहीं हुई। जिस रचना ने साहित्य के क्षेत्र में मेरे पिताजी को बदनाम किया और उन्हें समाज में अलग-थलग कर दिया, उसे उन्होंने किसी और से क्यों लिखवाया और कॉपीराइट का दावा करके क्यों छपवाया? उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य क्या है? इसलिए कामोत्सव आइडी की जीवनी है, उनकी अंतरात्मा की कहानी है।शेषेन्द्र के कॉपीराइट: मेरे पिता ने 2.12.1989 को मुझे जन्मदिन के उपहार के रूप में अपनी संपूर्ण कृतियों के साथ-साथ उनके अनुवादों के कॉपीराइट उपहार में दिए थे। तब से मैंने उनके जीवनकाल में ही उनकी कई कृतियाँ प्रकाशित की हैं। कामोस्तव, जो संस्करण गुप्त रूप से उपलब्ध है, वह आईडी के नेतृत्व में घटिया लोगों और लुम्पेन का गंदा काम है। यह कॉपीराइट के उल्लंघन से भी बदतर है। यही कारण है कि मैं अब तक कोई कार्रवाई करने से हिचकिचा रहा हूँ। अगर वह और उसके नीच गुर्गे मेरे पिता द्वारा मुझे दी गई कृतियों के कॉपीराइट का उल्लंघन करने की कोशिश करते हैं, तो मैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करूँगा।

आईडी मीड 2 सार्वजनिक नोटिस इस आशय के हैं कि मेरे पिता ने अपने सभी पिछले कॉपीराइट हस्तांतरण को रद्द कर दिया है और अपने सभी अधिकार उसे वापस हस्तांतरित कर दिए हैं। यह हमारे सभ्य समाज में आधुनिक युग में एक महल की साज़िश है।

कॉपीराइट के बारे में कानून क्या कहता है?

एक लेखक अपनी इच्छानुसार अपने कार्यों के कॉपीराइट किसी को भी हस्तांतरित कर सकता है। लेकिन कॉपीराइट अधिनियम 1957 और सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न निर्णयों में पहले के असाइ� |